देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा किसान-मजदूर आंदोलनों से!

शासकों को नक्सलवादियों की बन्दूक की चिंता उतनी नहीं है जितनी उस असंतोष की, जिसको वो आवाज़ दे रहे हैं...

नक्सलबाड़ी आंदोलन के 50 साल बाद उसकी विरासत और चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं रवींद्र गोयल

जब भी ये लाल अल्फाज गाये जाते हैं/ कुछ चेहरे काले हो जाते हैं /हम बच्चे तुमसे तो अच्छे हैं/ आबोहावा के गुल लाल से गुलज़ार /बालाओं के माथे की बिन्दिया लालमलाल /ये लाल रंग है मेहनती गरीब का /ये लाल रंग है आमो-आवाम का (सुब्बाराव पाणिग्रही की कविता का अनुवाद मोहम्मद उमर फारूक द्वारा)

पचास साल पहले, 1967 में, बंगाल के सुदूर इलाके में एक चिंगारी जली थी। सीपीएम की दार्जिलिंग जिला कमेटी ने वहां के नक्सलबाड़ी के इलाके में एक किसान उभार को संगठित किया। यह उभार जोतदारों की फसल को जब्त करने, बुरे शरीफजादों को सजा देने तथा बटाईदारों को फसल का दो तिहाई देने कि मुख्य मांगों के सवाल पर संगठित किया गया था। इस किसान उभार को व्यापक किसान आबादी का समर्थन प्राप्त था।

यह वह समय था जब पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और सीपीएम विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। सीपीएम के नेताओं ने आन्दोलन के समर्थन के बजाये आंदोलन के व्यापक दमन का रास्ता अपनाया, लेकिन नक्सल्बाड़ी आन्दोलन ने देश भर में नयी क्रन्तिकारी उर्जा का संचार किया। देश के कोने कोने में किसान और अन्य आन्दोलनों की बाढ़ सी आ गयी। देश और विदेश में पढ़े लिखे नौजवान आन्दोलन के समर्थन में आये। ‘आमार बाड़ी, तोमार बाड़ी, कानूरबाड़ी नक्सलबाड़ी’ उस समय का एक लोकप्रिय नारा था।

फैज़ के शब्दों में वो एक ऐसी फिजा थी जिसमें, 'यूँ लगता था/दो हाथ लगे और/ नाव पूरमपार लगी/ पर ऐसा न हुआ/ हर धारे में मझधारें थी/ कुछ माझी थे अनजान बहुत/ कुछ बे परखी पतवारें थीं...'

लेकिन यह भी सच है कि भारतीय शासक इस नए क्रांतिकारी आन्दोलन से भयाक्रांत हो गया था। और उसने इस आन्दोलन से उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए तीन तरह की नीतियां अख्तियार की। एक तो आन्दोलन के व्यापक दमन का रास्ता था। दूसरे उसने आन्दोलन को बदनाम करने का व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान में सभी शासक वर्गीय पार्टियाँ या फर्जी प्रगतिशील पार्टियाँ एक हो गयी। लेकिन तीसरे यह भी सच है की आन्दोलन ने देश की संवेदना को किसानों की बहुसंख्यक आबादी की समस्याओं के प्रति सचेत किया और सरकार को उन समस्याओं के हल के लिए एक हद तक बाध्य किया।

कई किसान आदिवासी समर्थक कानूनों को पारित करने के लिए दबाव बनाया। भूमि अधिग्रहण के मंसूबों पर हालिया विराम इस आन्दोलन से प्रेरित जल जंगल और ज़मीन की किसान/आदिवासियों की देशव्यापी लड़ाई का ही नतीजा है। बंगाल और छत्तीसगढ़ के संघर्ष इसके ताज़ा उदाहरण है।

यह सही है कि इन क़दमों को व्यवहार में कम ही लागू किया जाता है, उदाहरण के लिए, स्थानीय राजनेताओं और व्यापारियों, सड़क ठेकेदारों और भवन-माफिया के द्वारा सरकारी पैसे का गबन करना, कानून के तहत मजदूरों को नियमित मजदूरी से इनकार करना। इन सुधारों के उल्लंघन के बावजूद, इन क़दमों के नतीजे के तौर पर कम से कम गरीबों को कुछ कानूनी अधिकार तो मिले हैं। जनपक्षधर राजनीतिक या मानवाधिकार कार्यकर्ता न्यायपालिका या आन्दोलन के द्वारा गरीबों को कानून द्वारा दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार या प्रशासन पर दबाव डाल सकते हैं।

आज पचास साल बाद नक्सलबाड़ी आन्दोलन की विरासत का जब जायजा लेते हैं तो दो बातें साफ़ दिखाई देती हैं। एक तो राज्य द्वारा निर्मम दमन के बावजूद आन्दोलन को ख़तम नहीं किया जा सका है। आज भी शासकों को सबसे बड़ा खतरा आन्दोलन के समर्थकों से ही दिखता है। मनमोहन सिंह हों या मोदी उन्हें आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा इनसे ही दिखता है। सच कहें तो शासकों को नक्सलवादियों की बन्दूक की चिंता उतनी नहीं है जितनी उस असंतोष की ही, जिसको वो आवाज़ दे रहे हैं।

लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही सच है की आज जो स्वप्न, जो उद्देश्य 67 में उन क्रांति द्रष्टाओं ने अपने समक्ष रखा था वो अभी कामयाबी से बहुत दूर है। अकूत कुर्बानियों के बावजूद उस आंदोलन से जुड़े या उससे हमदर्दी रखने वाले व्यक्ति केवल असफल ही नहीं, आज भी राजनीतिक परिदृश्य पर एक हाशिये की ताकत ही हैं। वो लोग कई भिन्न भिन्न छोटे बड़े संगठनों/समूहों में बंटे हैं या आन्दोलन के कई हमदर्द अकेले अकेले जीवन बिता रहे हैं।

उनमें कई सवालों को लेकर मतभेद हैं। विचारधारा और पीछे हुए समाजवाद के तज़रबे और अपने देश में हुए संघर्षों का कैसे सार संकलन किया जाए, आज के समय में क्रांति के दोस्त और दुश्मनों की क्या पहचान बनती है, अपने कामों में जनवाद, महिला अधिकार या जाति के सवालों को कैसे पिरोया जाये और रोजबरोज के कामों को कहाँ से शुरू किया जाये। कुछ शुरुआत से शुरू करने के पक्षधर हैं तो कई साथी इस ख्याल में हैं कि क्रांति के लिए हथियार बंद संघर्ष समय की जरूरत है। इसके बीच भी कई अवस्थितियाँ मौजूद हैं।

लेकिन वो हारे और अपराजित नहीं हैं। अपनी समझ के हिसाब से जूझ रहे हैं। धर्मवीर भारती याद आते हैं, 'इसलिए तलवार टूटी अश्व घायल कोहरे डूबी दिशाएं/ कौन दुश्मन, कौन अपने लोग, सब कुछ धुंध धूमिल/ किन्तु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी/…क्योंकि सपना है अभी भी!'

ऐसे में यह सवाल उठता है कि भविष्य का रास्ता क्या हो? कुछ साथी खेमे के भीतर टूट, बिखराव से स्वाभाविक तौर पर चिंतित हैं और इसको ख़तम कर एका बनाने की मुहिम में खुद ही टूट बिखर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, निष्क्रिय उग्र परिवर्तनवाद के वाहक बने हुए हैं। कुछ तो शुरुआत से शुरू करने के पैरोकार हो गए हैं। ये साथी अपनी लाख सदिच्छाओं और अपने वज्र संकल्प के बावजूद कुछ अर्थपूर्ण कर पाने में असमर्थ हैं।

इसके विपरीत कई साथी हैं जो सब टूट फूट से बगैर चिंतित हुए अपनी ही धुन में लगे हुए हैं। इनमें कुछ का प्रभाव कम है तो कुछ का ज्यादा है। लेकिन ये भी अपनी अकूत कुर्बानियों के बावजूद देश के पैमाने पर सामाजिक मुख्यधारा नहीं केवल हाशिये की ताकत ही हैं। और इनके कार्य मुख्यतः रक्षात्मक ही बने रहते हैं। पहल शासक वर्ग के हाथ में ही रहती है। ये कोई प्रभावी विकल्प नहीं बन पाते।

आज यदि सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलन को आगे बढ़ाना है तो एक न्यूनतम आधार के तौर पर ऐसी ताकतों को इकट्ठा होना होगा, जो आज वर्तमान शोषक व्यवस्था से दो चार हो रहे हैं। लेकिन तज़रबा गवाह है कि ये एकजुटता तब तक नहीं होगी, जब तक आपस में मौजूद मतभेदों को नहीं स्वीकार किया जाये और मतभेदों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं स्वीकार किया जाये।

तमाम मतभेदों के बावजूद संयुक्त कामों के बिंदु तलाशे जाएँ। मतभेदों के बावजूद एकता और उस पर आधारित कार्यशैली समय की मांग है। मार्क्सवादी शब्दावली में कहें तो एकता और भिन्नता के अंतर्विरोध का द्वंद्वात्मक हल करना होगा, ताकि ये अंतर्विरोध एक दूसरे के पूरक हो सकें। सिर्फ एक को आधार बना कर के चलने की कोशिश आसान तो है लेकिन बहुत दूर तक संघर्ष को नहीं ले जा पाएगी।

संयुक्त कार्यवाहियों के बीच ही मतभेदों को हल करने का आधार खड़ा होगा, क्योंकि व्यव्हार के आधार पर ही मतभेदों को हल करने की ज़मीन भी तैयार होगी। और क्या गलत है और क्या सही है उसकी एक हद तक समझ भी बनेगी। पर दुखद है कि जब हुक्मरानों का हमला होता है तो हम इकठ्ठा हो जाते हैं। लेकिन एक होकर कोई साझा पहल नहीं कर पा रहे हैं। यही नक्सलबाड़ी की विरासत को आगे बढ़ा सकता है और यही आज की चुनौती है।

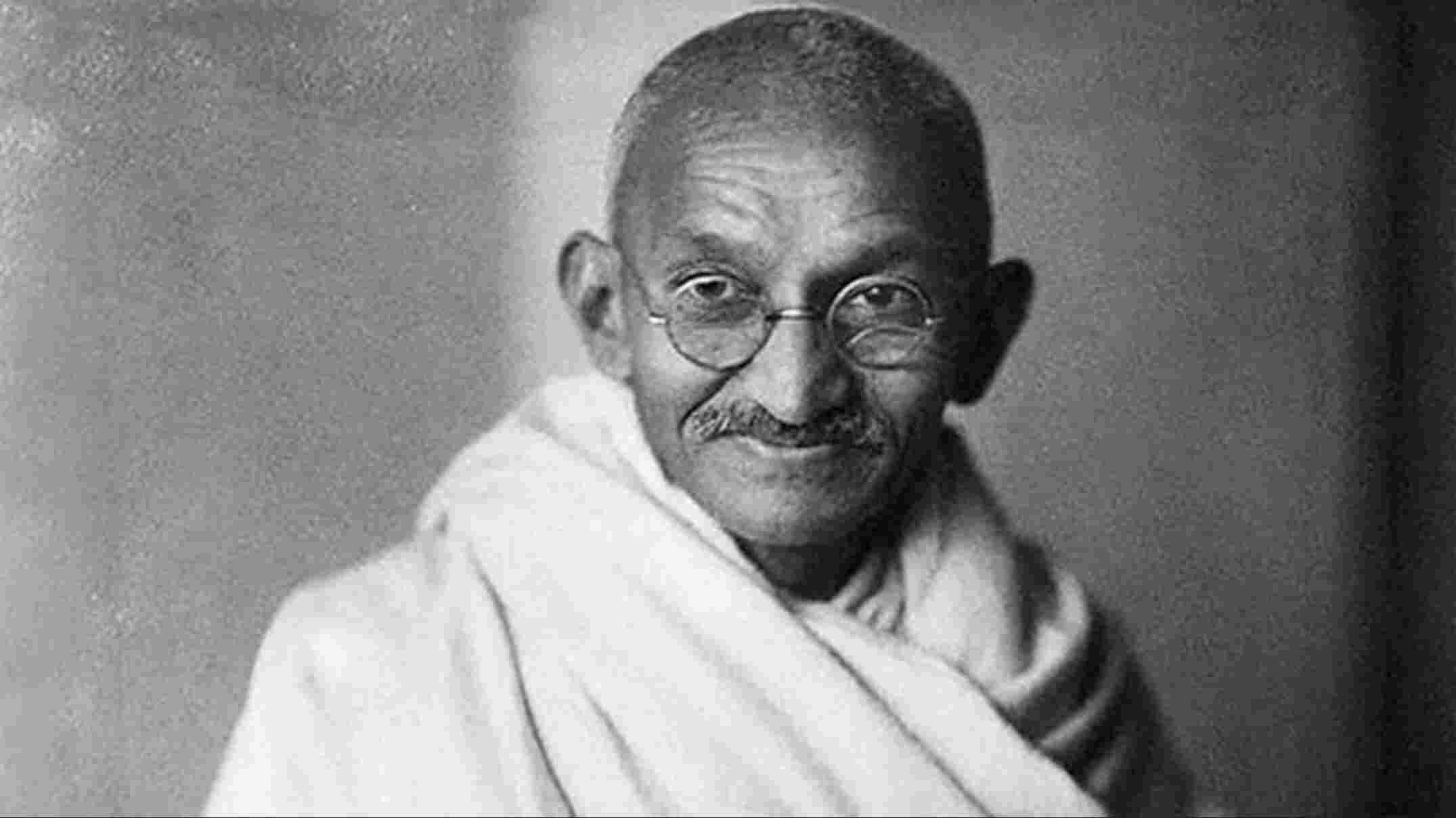

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक रवींद्र गोयल मजदूरों संबंधी मसलों को लेकर सक्रिय रहते हैं और नक्सलबाड़ी आन्दोलन से सहानुभूति रखते हैं।