- Home

- /

- जनज्वार विशेष

- /

- देश में किसानों से...

देश में किसानों से दोगुने युवा-छात्र-बेरोजगार करते हैं आत्महत्या

बेफिक्र सत्तानशी युवा भारत को एक ऐसे अंधेरे में धकेल रहे हैं, जहां का एकाकीपन करोड़ों युवाओं को अकेला कर मौत की तरफ रहा है धकेल, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं देश में जितने किसान खुदकुशी करते हैं, उससे दोगुना युवा-छात्र-बेरोजगार कर रहे हैं आत्महत्या

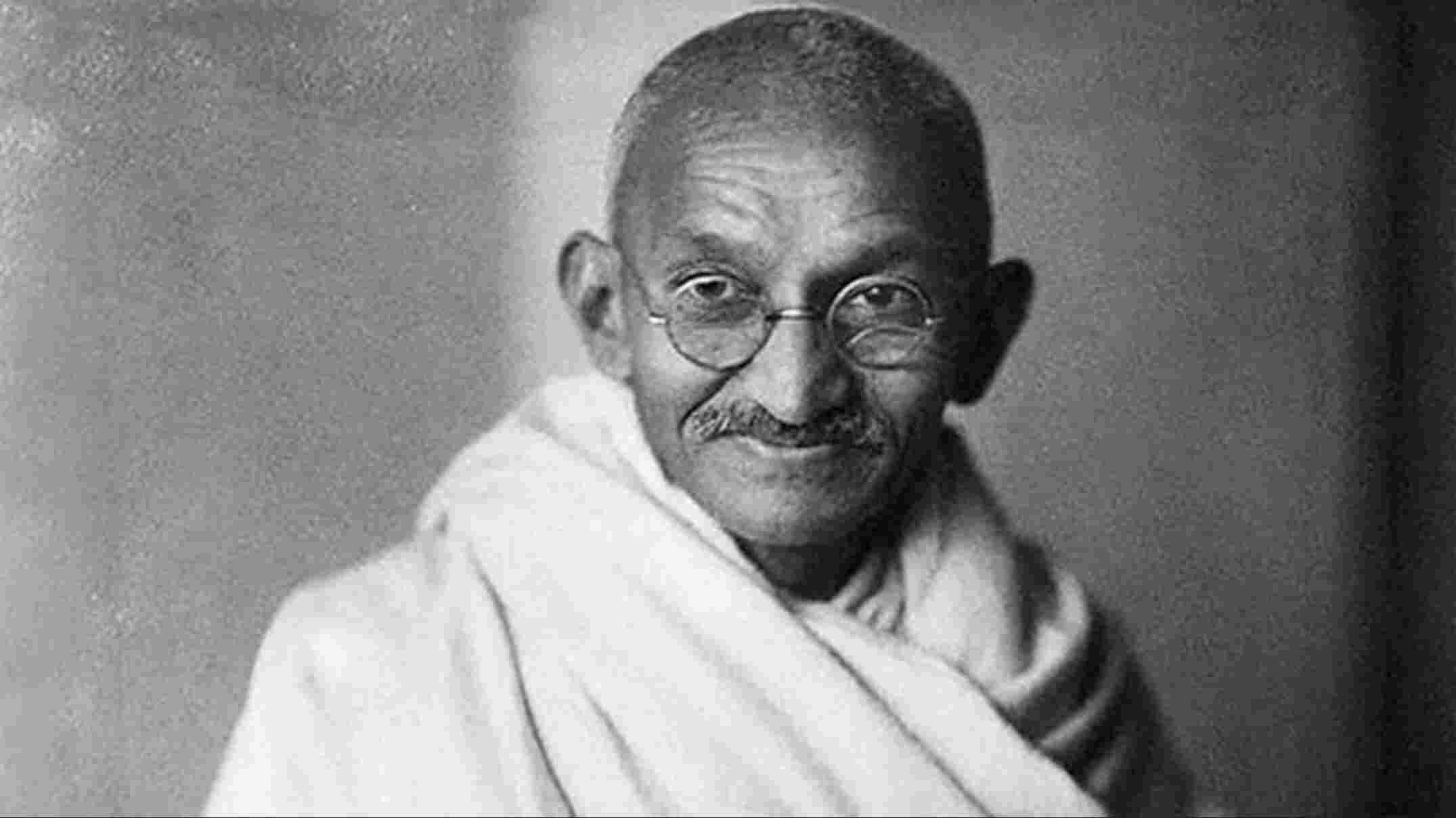

बता रहे हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी

क्या मीडिया किसी देश को चला सकता है। क्या सूचना तंत्र के आसरे किसी देश को विकसित किया जा सकता है। क्या तकनालाजी का विस्तार देश का विस्तार होता है। क्या विकास का मतलब किसी देश में मुनाफा बनाने का मॉडल हो सकता है। क्य़ा प्रकृति से खिलवाड़ आधुनिक होने की छूट दे देती है। क्या ताकत दिखाना ही सत्ता का प्रतीक है या फिर सत्ता का मतलब ही विशेषाधिकार पाकर समूचे देश को निजी जागीर मान लेना है।

21वीं सदी के भारत में समूची होड़ ही इसे पाने या समेटने की हो चली है। यह सारे सवाल आने वाले वक्त में भारत की चौखट पर दस्तक देंगे और कुछ तो दे रहे हैं, इंकार इससे किया नहीं जा सकता है। सिलसिला कहीं से भी शुरू हो सकता है।

लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ। मीडिया हाथ में होगी तो सच किसी तक पहुंचेगा ही नहीं। सत्ता ये सोच सकती है और इसे हकीकत का जामा पहुंचा सकती है। मौजूदा वक्त इसे अपने में समेट चुका है। सवाल सिर्फ जस्टिस लोया या पत्रकार गौरी लंकेश या फिर सामाजिक कार्यकर्ता दाभोलकर की हत्या के बाद एक अनंत खामोशी का भी नहीं है, बल्कि रोज—ब—रोज दो चार होती जिन्दगी के सामने जो सवाल सरकार की नीतियों के आसरे उभरते हैं।

उसका सच भी कैसे छुपा लिया जाता है या फिर बताया ही नहीं जाता। ये सवाल सत्ता के सिंकदर को हमेशा अच्छा लगता है कि उसकी नीतियां शानदार हैं। चमकदार हैं मानवीय हैं, लेकिन जमीनी सच अगर इसके उलट है तो फिर सरकारी नीतियों की खाल कौन उघाड़ेगा। या फिर सच है क्या इसे कौन बतायेगा और कौन जानेगा।

अगर मीडिया-टैक्नोलॉजी का हर चेहरा खामोशी बरतेगा या राजा को खुश करने के लिये नीतियों की बड़ाई ही करेगा तो होगा क्य़ा या फिर हो क्या रहा है। दरअसल जनधन खुला और जनधन के तहत बैंक दर बैंक खाता खुलवाने वाले आज करोड़ों की तादाद में होकर भी अकेले हैं। क्योंकि जनधन के प्रचारित-प्रसारित आंकड़े लोक लुभावन तो हैं, लेकिन उसके भीतर के सच को कोई बताने-दिखाने की स्थिति में नहीं है या फिर बताने की हिम्मत ही नहीं दिखाता कि जनधन का खाता खोलकर बैठे करोड़ों लोगों या परिवार दो जून की रोटी के लिये कैसे तरसते हैं और बैक कैसे सिर्फ कागजों के आसरे आंकड़ों को बढाते हैं। अठन्नी भी किसी की जेब या हथेली तक पहुंच नहीं पायी है, पर कहे कौन।

पन्नो को एक एक कर पलटें और सोचें 2014 में दो करोड़ रोजगार हर बरस देने का वायदा किसने किया था और वादा जब लापता है तो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ वादा तो दूर बेरोजगारी तले आक्रोश की भट्टी पर बैठे देश के भीतर के मवाद को सामने लाने से कतरा क्यों रहा है। कौन कहेगा कि 18 बरस की उम्र वोट देने के काबिल बना देती है, लेकिन 18 बरस होते ही जिन्दगी जिन हालातों से रू—ब—रू करा रही है, उससे बेफिक्र सत्तानशी युवा भारत को एक ऐसे अंधेरे में धकेल रहे हैं, जहां का एकाकीपन करोड़ों युवाओं को अकेला कर मौत की तरफ धकेल रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े ही बताते हैं कि देश में जितने किसान खुदकुशी करते हैं, उससे दोगुना युवा-छात्र-बेरोजगार खुदकुशी करते हैं। पर कहेगा कौन।

2015 में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये देशभक्ति और राष्ट्रवाद की अनोखी लकीर भी खींची गई, लेकिन 2015 के बाद जवानों के शहीद होने का सिलसिला पुराने तमाम आंकड़ों को पार क्यों कर गया और ये अब भी जारी क्यों हैं। पाकिस्तान तो दूर की गोटी है, आतंक को मुंह को पकड़ने की बात भी दूर की कौड़ी हो गई। उल्टे कश्मीर की वादियों को ही आतंक का पनाहगार बनाने के दिशा में बढ गये । पर कहेगा कौन कि ना कश्मीरी पंडितों को घर मिला, न कश्मीरी मुस्लिमों को सुकून मिला। उल्टे दिल्ली की सियासत ने जम्मू और कश्मीर में बिखरे हिन्दू-मुस्लिम कश्मीरियो को पाठ पढ़ा दिया कि सियासत से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं। चाहे वह लोकतंत्र का राग गाते रहे, पर कहेगा कौन।

2016 में नोटबंदी तले ऐलान जो भी हुये हों, लेकिन हर दिन लाइन में लगे मौत का आंकड़ा जब सौ पार कर गया तो चौराहे का जिक्र हुआ, लेकिन तब पचास दिन मांगें गये थे अब तो हजार दिन होने को आ रहे हैं लेकिन मौत के बाद तिल तिल मरते ग्रामीण भारत के किसान मजदूर और असंगठित क्षेत्र में नोटबंदी के बाद सबकुछ गंवाने वाले 35 करोड़ भारतीयों के पेट के घाव के लिये कोई मलहम तो दूर, सिर्फ कहने की हिम्मत भी मीडिया क्यो नहीं जुटा पाता है।

लाल दीवारों में कैद राजा ठहाके लगाकर बार—बार ये कहने से नहीं कतराता कि नोटबंदी ने मौत नहीं जिन्दगी दी है, पर कहे कौन और मिट्टी की दीवारों या खपरैल की छतों के भीतर जाकर झांके कौन और जो दिखायी दे उसे बताये कौन कि हर सरकारी निर्णय के बाद भारत और घायल क्यों हो रहा है।

2017 में जीएसटी तो दूसरी आजादी का प्रतीक बना दिया गया था, पर आजादी किससे मिली ये क्या किसी धंधेवाले या धंधे से जुड़े मजदूर या हुनरमंद कारीगरों से जाकर किसी ने पूछा। नौ करोड़ खुदरा व्यापारी मुनाफा कमा रहे थे, जीएसटी ने मुनाफे की लूट खत्म कर दी। लाल दीवारों के भीतर मैसेज तो यही दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी के वक्त मैसेज था, रईस फंस गये और रईसों के फंसने पर गरीब खुश हो गया। कमाल की सोच है। इस कमाल को राजा खुले तौर पर मंच दर मंच से नाटकीय अंदाज में कहने से नहीं चूकता।

यानी सही होने का भरोसा किस तरह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ ने जगा कर रखा है, और अपनी ही बनायी दुनिया के अपने ही मीडिया को भरोसा जगाने वाला मानकर राजा भी भरोसे से सराबोर हो चला है, ये भी खुल्लम खुल्ला है। पर कहे कौन कि जीएसटी ने सिस्टम को और ज्यादा भ्रष्ट बना दिया। टैक्स और एक्साइज की वसूली वाले नये थानेदार हैं और व्यापारियों की बंद होती दुकानों के बीच बाबुओं की दुकान चल पडी है, पर कहे कौन।

वाकई कौन कह सकता है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, पर 2018 का चलन तो नाम बदलने का ऐसा चल पड़ा कि बदलते नाम के जरिये इतिहास के पन्नों को टटोलने का काम लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ करता रहा, लेकिन ये कहने बताने की हिम्मत किसी में नहीं रही। नाम बदलने के ऐलान के बाद सरकारी दस्तावेजों से लेकर सार्वजनिक जगहों पर भी बदले हुये नाम की पट्टी लगाने का जो खर्च और वक्त व्यर्थ होता है, उससे पीठ औप पेट होते शहरों को दो जून की रोटी देकर सिस्टम ठीक करने की दिशा में बढा जा सकता है।

सवाल ये नहीं है कि गवर्नेंस गायब है। सवाल है कि गवर्नेंस बगैर गेरुवाधारी होकर सत्ता चलाने का सुकून राम राज्य की कल्पना में ले जा सकता है, इसका खुला इजहार हो रहा है। पर कहे कौन।

इस फेहरिस्त तले सत्ता के सांसद हों या मंत्री, संवैधानिक संस्थान हों या स्वायत्त संस्था या फिर देश का सबसे बड़ा सत्ताधारी परिवार यानी संघ परिवार ही क्यों न हो, सभी मीडिया, टैक्नोलॉजी सूचना तंत्र की आगोश में इस तरह आ चुके हैं कि सभी तो कुछ को कुछ समझते नहीं या फिर राजा के तंत्र के आगे सभी नतमस्तक होकर सत्ता सुख को ही जिन्दगी का आखिरी सच मान चुके हैं।

सवाल यह नहीं है कि राजा के सामने बोले कौन, सवाल तो यह भी है कि तंत्र की जो घुट्टी लगातार परोसी जा रही है, उसमें नैतिक बल गायब हो चला है। ईमानदारी बेमानी—सी लगने लगी है। अपने पैरों पर खड़ा कर कुछ कह पाने की हिम्मत के लिये राजा के पांव ही देखे जा रहे हैं तो संभले कौन और संभाले कौन। जब देश में नीतियों का बोलबाला हो, मन की बात संविधान हो, पसंदीदा को इंटरव्यू देना लोकतंत्र का जीना हो और खुद ही सवाल बताकर खुद ही जवाब देने का प्रचलन आजादी का प्रतीक हो तो कल्पना कीजिये 2019 में इंतजार चुनाव का करें या इंतजार मी़डिया का करें, जो हकीकत बयान करे। या इंतजार उस बच्चे का करें जो राजा के सामने कड़ा हो भोलेपन में पंचतंत्र की कहानी की तर्ज पर कह दे, राजा तो...