एक यौन कुंठित सिने-प्रेमी समाज में सरोज खान का होना क्या मायने रखता है?

वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव का साप्ताहिक कॉलम 'कातते-बीनते'

क्या ही इत्तेफ़ाक़ है कि इरफ़ान की मौत से शुरू हुए इस स्तंभ के सिर से काल का साया हटने का नाम ही नहीं ले रहा। इरफ़ान गए, ऋषि कपूर गए, सुशांत सिंह राजपूत गए। इन मौतों पर तत्काल प्रतिक्रियाएं पैदा हुईं। फिर धीरे-धीरे सब नॉर्मल होता गया। बीते हफ्ते फिल्मी दुनिया से इतर एक एक्टिविस्ट की मौत हुई। चितरंजन सिंह के बहाने ज़िन्दगी और मौत के दूसरे आयाम खुले, लेकिन सैलुलॉयड ने हमें फिर से घेर लिया। अब सरोज खान नहीं रहीं।

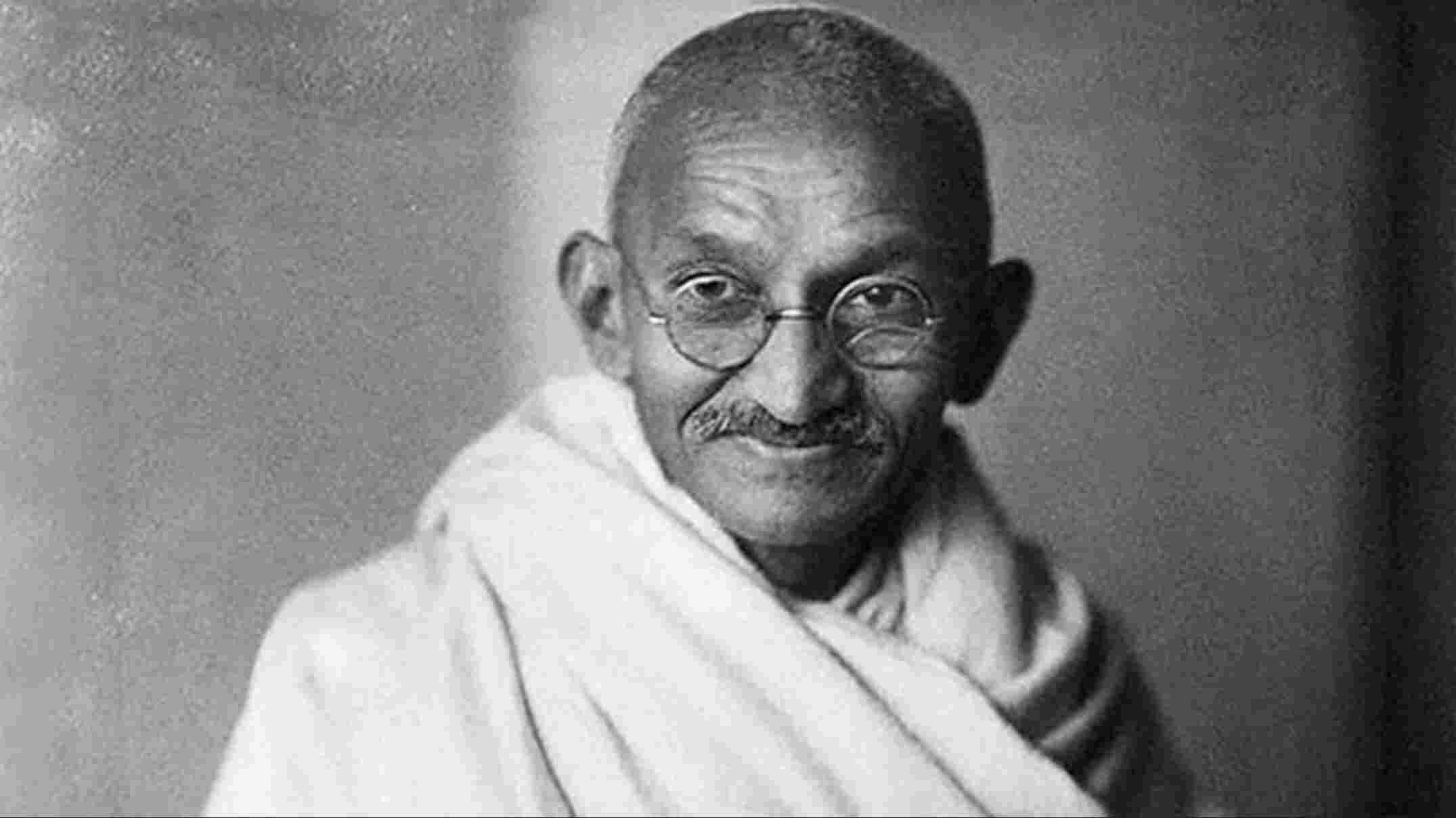

कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिनका अर्थ तुरंत नहीं खुलता। धीरे-धीरे भीतर उतरती हैं ऐसी मौतें और गहरे तक चिंतित कर जाती हैं। फिल्म जगत की पहली महिला मास्टरजी की मौत ऐसी ही है। सोचिए एक बार कि सरोज खान का हमारी ज़िन्दगी से क्या लेना-देना है। जब यहां से शुरू करेंगे तो पहला सवाल सामने आयेगा कि हम भारतीयों की ज़िन्दगी को गढ़ने में सिनेमा कितनी भूमिका निभाता है। फिर अचानक स्मृतियों का वितान लंबा खुलता जाएगा। आप पाएंगे कि एक दौर ऐसा भी रहा होगा जब हम सभी किसी हीरो जैसा बनना चाहते रहे होंगे। किसी हिरोइन से मन ही मन इश्क़ लड़ाते रहे होंगे। किसी खलनायक का मुंह नोचते रहे होंगे खीझ में, तो कभी अपने अप्रिय लोगों को मारने के लिए किसी पिस्तौल की कामना हमने की होगी।

मैं यहां जब 'हम' का प्रयोग कर रहा हूं तो अनिवार्यतः यह अस्सी के दशक के अंत और नब्बे के दशक की शुरुआत में पूरबिया समाज की किशोरवय आबादी को संबोधित है। वो आबादी, जो आज चालीस के लपेटे में प्रौढ़ हो चुकी है और सरोज खान को जिसने सबसे करीब से महसूस किया है। सोचिए, उस दौर में हमारे पास क्या था दिल को बहलाने के लिए? पचास पैसे पर किराए की कॉमिक्स, थोड़ा बड़े शहरों में एक रुपए का वीडियो गेम, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सचिन तेंदुलकर और किमी काटकर या ममता कुलकर्णी की अख़बारी तस्वीरें? डेमी मूर की 'स्ट्रिप्टीज़' जब छियानबे में आई तो उसके वर्जित पोस्टर ही बनारस के लड़कों के लिए प्रचंड गर्मी में मानसून बन गए थे। कौन जानता था कि बीस साल बाद शिक्षाशास्त्री बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की नीतिगत पैरवी करने लगेंगे। पता होता तो करोड़ों की आबादी ऐन मौके पर जवान होने से मना कर देती, कि अब हम दस साल बाद बड़े होंगे जी!

सरोज खान उसी दौर की परिघटना हैं, जब इस देश के दरवाज़े पश्चिम के लिए खुल रहे थे। जब पाठ्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि की आधिकारिक वजह परिवार में मनोरंजन के साधनों की कमी बताई जाती थी। जब हम अपने छोटे शहरों के बदनाम सिनेमाघर के पोस्टर किंचित कौतूहल से नज़र चुरा कर देखा करते थे। जब बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों या तांगा स्टैंड पर पीली पन्नियों में लिपटी पुस्तिकाएं एक बालसुलभ रहस्य का सृजन करती थीं। उस वक़्त एड्रेनेलिन शुरूआती ज़ोर मार रहा था, लेकिन न तो इसका नाम हम जानते थे और न ही इसका रसायनशास्त्र। जिसे अंग्रेज़ी में 'डिज़ायर' कहते हैं यानी चाह, वह पनपना शुरू ही हुई थी बाहरी हवाओं के असर में, लेकिन सामाजिक नैतिकता और वर्जना की गठरी उस वक़्त तक इतनी ठोस और भारी थी कि अपनी इच्छाओं का दूसरों से इज़हार भी गुनाहे अज़ीम था। सवाल अपने थे, जवाब भी अपने। रहस्य, नितांत अपने। किसी टेक्स्टबुक के पन्नों के बीच सूखते गुलाब की तरह!

बहरहाल, न उम्र रोके रुकती है, न वक़्त। हां, वक़्त के दबाव में बढ़ती उम्र के असर में उफनाती इच्छाओं का बांध टूटने से बेशक रोका जा सकता है। बशर्ते, गुरु सही मिल जाए। बॉलीवुड को मिलीं सरोज मास्टरजी की सबसे उम्दा समझदारी इसी में थी कि वे वासना और चाह में फ़र्क बरतना जानती थीं। अंग्रेज़ी में कहें, तो वे 'सेंसुअस' और 'सेक्सी' का अंतर समझती थीं। सरोज खान ने सन् 87 से लेकर अपने निधन तक इस फ़र्क की समझदारी को नहीं छोड़ा। साथ बनाए रखा। दुनिया निर्वस्त्र हो गई 'सेक्सी' दिखने की चाह में। सरोज खान ने अपनी कला के माध्यम से एक अदद साड़ी-चोली धारी नायिका के 'सेंसुअस' मोहपाश में हमें बांधे रखा।

सरोज न होतीं तो इस देश की हिंदी पट्टी में उदारीकरण आने से पहले ही स्थानीय संस्कृतियों में वैश्वीकरण का सैलाब आ जाता और जाने कितनी मासूम ज़िंदगियां निजीकरण का शिकार हो जाती। इस सैलाब को उन्होंने 'झटके' और 'मटके' में सहज ही बांध लिया। झटका मने कटि प्रदेश की लालित्यपूर्ण तरलता और गति का सौष्ठव। मटका मने दैहिक उभारों का गति संतुलन। इसे समझने के लिए सरोज का निर्देशित केवल एक गीत देखना काफी होगा, 'हमको आजकल है इंतज़ार, कोई आए ले के प्यार…!' मछुआरे समुदाय की वेशभूषा में जागती हुई सुबह-सी अलसाई माधुरी दीक्षित की अंगड़ाई हमें सहसा मधुमति की वैजयंती माला के 'डस गयो पापी बिछुआ' वाले गीत तक ले जाती है। फ़र्क बस इतना है कि वैजयंती माला का नृत्य हमारे भीतर न्यूनतम चाहना भी नहीं जगाता लेकिन सरोज खान हमारे भीतर बैठी जिज्ञासा और चाहना को नायिका की वक्रताओं में बांध कर फंसा लेती हैं।

सरोज खान की नायिकाओं की देह भंगिमा को याद करते हुए मैं इसाबेल सर्ली का ज़िक्र किए बिना नहीं रह सकता, जिनकी पहली पुण्यतिथि आज से पांच दिन बाद है। इसाबेल उर्फ कोका साठ के दशक की नायिका थीं अर्जेंटीना की, जो मिस अर्जेंटीना बनने के बाद 1955 में मिस यूनिवर्स बनते-बनते रह गईं थीं। उनसे एक फिल्म निर्देशक अमांडो बो ने शादी की और ज़िन्दगी भर ये दोनों मिलकर फिल्में बनाते रहे। कोका की फिल्में साठ और सत्तर के दशक में केवल इसलिए प्रतिबंधित की गईं क्योंकि पहली बार किसी ने- एक अंग्रेज़ी पत्रिका की शब्दावली उधार लेकर कहें तो- स्त्री देह के 'फ्रंट ऑफिस'को जस का तस प्रदर्शित कर दिया था। इसाबेल की जो अप्रतिम और इस्पाती खूबसूरती थी वह आज कहीं खोजे नहीं मिलती। उनकी बोल्डनेस ने हालांकि उन्हें जितना बदनाम किया उससे कहीं ज़्यादा विश्व सिनेमा के इतिहास में प्रतिष्ठा दिलवाई।

सरोज खान इसी 'फ्रंट ऑफिस' की सर्वश्रेष्ठ मैनेजर थीं। मिसाल के लिए, 'खलनायक' फिल्म का लोकप्रिय 'गीत चोली के पीछे क्या है' देख लीजिए। कैमरे का फोकस और नायिका की भंगिमाएं इस कदर दर्शक को बांधती हैं कि गीत देखने के बाद वह कल्पनाओं से ही आगे का काम चला ले। जिस गीत के कारण माधुरी दीक्षित को 'धक-धक गर्ल' का खिताब मिला, उसके जादू का आधार भी इसाबेल सर्ली वाला फॉर्मूला ही है। यह फ़ॉर्मूला तब की सामाजिक नैतिकता और वर्जनाओं के हिसाब से बुरा हो सकता था, लेकिन 'दलाल' के 'गुटर-गुटर' से सौ गुना बेहतर, सभ्य और सुसंस्कृत था। दरअसल, उसी साल प्रदर्शित हुई 'दलाल' में साउथ के रामजी ने नृत्य निर्देशन किया था। साउथ में वह दौर सिल्क स्मिता का था। उसका असर आयशा जुल्का के नृत्य पर साफ दिखता है।

इसी चक्कर में सरलीकरण करते हुए इंडिया टुडे के 15 जनवरी, 1994 के अंक में अतुल कटियार ने सब धान बाईस पसेरी तौल दिया। केवल गीत के बोलों के आधार पर उन्होंने 'खलनायक' के 'चोली गीत' की तुलना 'गुटर-गुटर', 'विजयपथ' के 'सैयां ने ऐसी बॉलिंग करी' और 'आंखें' के गीत 'खेत गए बाबा' के साथ कर डाली। सच्चाई यह थी कि नृत्य निर्देशन और व्यंजनाओं से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक में 'चोली गीत' इन सब से काफी आगे था, काफी परिष्कृत। इत्तेफ़ाक़ बस इतना था कि इन सभी फिल्मों के प्रदर्शन की अवधि आसपास थी जिसके चलते लेखक ने फिल्मी इतिहास के एक उम्दा गीत को कचरे के साथ रख दिया। सरोज खान के साथ इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता था।

जिस दौर में गणेश आचार्य अपने चीची से द्विअर्थी नृत्य करवा रहे थे, उस वक़्त भी सरोज खान ने न सिर्फ इससे परहेज़ किया बल्कि विशुद्ध हिन्दुस्तानी बैकड्रॉप में अतृप्त चाहना को नियंत्रित तरीके से बांधने वाले नृत्य निर्देशित किए। इसी का असर था कि 'छम्मा-छम्मा' तक आते-आते गणेश आचार्य के भीतर सरोज खान की रूह घुस गई। एक बार को आप न जानते हों कि 'चाइना गेट' में उर्मिला का नृत्य किसने कोरियोग्राफ किया है तो शर्तिया आप मान बैठेंगे कि हो न हो, ये मास्टर जी ही होंगी।

सरोज खान का जाना बॉलीवुड नृत्य जगत से शर्म का उठ जाना है। वे एक पर्दा थीं, जो तमाम अनावश्यक नगनताओं को कलात्मक अभिव्यक्ति में छुपाना जानती थीं। उन्हें पता था कि कटि प्रदेश की झटकन को साइड से फिल्माया जाना चाहिए, सामने से नहीं। ये सरोज खान का ही कौशल था कि उन्होंने 'खलनायक' में 'लहंगा है महंगा मेरा...' की आवृत्ति पर माधुरी का एक पांव हवा में कुल 11 सेकंड तक टिकाए रखा। और यह भी सरोज खान की ही देन थी बॉलीवुड को कि स्त्री देह के सर्वाधिक अनाकांक्षित और अदृश्य अंग यानी पीठ का लालित्यपूर्ण प्रयोग कैसे किया जाए। याद न हो तो दिमाग पर जोर डालिए और 'हम आपके हैं कौन' के 'दीदी तेरा देवर दीवाना...' गीत को याद करिए, जिसका ओपनिंग शॉट ही जय बोराडे ने मास्टर जी के 'चोली गीत' से छाप कर फिल्मफेयर अवार्ड ले लिया।

वही नायिका, वही पीठ, जिस पर 'सलमान खान ने गुलेल से निशाना ताक कर बंटी मारी थी' (पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश) लेकिन चोट लगी थी हिंदी के मानिंद कथाकार उदय प्रकाश के दिल पर, जो 'पीली छतरी वाली लड़की' लिखते वक़्त तक उस एक दृश्य को संजोए रखे और इस पीठ का ज़िक्र कर के माधुरी को उन्होंने हिंदी साहित्य में जगह दे दी।

यह पीठ भले माधुरी की है, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले सरोज खान ने की थी। उरोजों में फंसे एक यौन कुंठित समाज की भूखी दृष्टि को नंगी पीठ के बीचोबीच शिफ्ट कर के केवल एक मसक के सहारे अखरोट की तरह तोड़ देने की कला का नाम सरोज खान था।

मैंने शुरू में कहा, कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिनका अर्थ तत्काल समझ नहीं आता। सरोज खान ने चालीस साल में इस अतृप्त और प्रेमाकांक्षी समाज को कैसे करीने से सम्हाला दुलराया है, ये बात शायद हम दस साल बाद समझ पाएं। या नहीं भी!