डीएम साहब को अयोध्या का न्योता आया है। काबा किस मुंह से जाओगे, ग़ालिब?

वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव का साप्ताहिक कॉलम 'कातते-बीनते'

आगामी बुधवार अयोध्या में श्री रामचंद्र की वापसी हो रही है। यह वापसी सन् नब्बे वाली वापसी नहीं है, जब विश्व हिंदू परिषद ने कुछ शंकराचार्यों और गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत अवैद्यतनाथ आदि के साथ मिलकर आंदोलन के ज़ोर पर भूमि पूजन और शिलान्यास करवा दिया था। इस बार शिलान्यास और मंदिर निर्माण का रास्ता सर्वोच्च अदालत से साफ़ हुआ है और मुद्दई श्री रामलला विराजमान की मुकदमे में जीत हुई है।

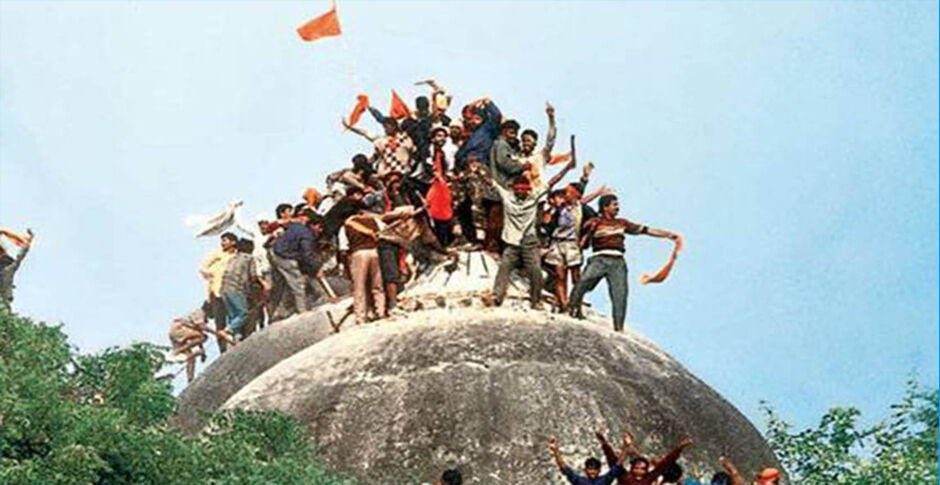

अबकी भगवान, कानून का कवच पहनकर राजनीति की ताकत के साथ समूचे प्रशासनिक अमले की निगहबानी में अयोध्या आ रहे हैं। बीते तीस साल में सरयू में इतना पानी बह चुका है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य भारत में संविधान की सारी मर्यादाएं तार-तार हो चुकी हैं। राम के भक्तों ने गुज़रे वक्त में न केवल खुद को मर्यादाहीन कर दिया, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम की आभा भी छीन ली।

इन तीस वर्षों में अयोध्या और बाबरी विध्वंस के ऊपर बहुत लिखा गया। ढेरों किताबें आयीं। राजनीति और राजनीतिकों की पोल खुली। विध्वंस का मुकदमा अब तक जारी है। कहा गया कि कैसे उस दौर की हिंदी पत्रकारिता अचानक पहली बार हिंदू पत्रकारिता में तब्दील हो गयी थी। शायद ही कोई पक्ष रहा हो जो चर्चा से छूट रहा होगा। बावजूद इसके, जब तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक स्थानीय अख़बार में छपी पांच कॉलम की एक ख़बर एक परिजन के माध्यम से मेरे वॉट्सएप पर पहुंची, तो अचानक यह अहसास हुआ कि अयोध्या से जुड़ा एक पक्ष बेशक है जिस पर स्वतंत्र भारत में कभी स्वतंत्र तरीके से मुकम्मल बात नहीं की गयी। दैनिक जागरण के कानपुर संस्करण में छपी यह ख़बर बाबरी विध्वंस के वक्त अयोध्या के जिलाधिकारी रहे रामशरण श्रीवास्तव के बारे में थी, जिसकी शुरुआत की दो पंक्तियां बताती हैं कि कैसे उस दौर में हिंदू बनी हिंदी पत्रकारिता आज भी उसी रूप में कायम है:

'अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर की चर्चा शुरू होते ही फैजाबाद (अब अयोध्या) के तत्कालीन जिलाधिकारी रामशरण श्रीवास्तशव के चेहरे की रौनक और मधुर मुस्कुहराहट देखते ही बनती है। उल्लास, शब्दों की शक्ल लेकर फूट पड़ता है।'

बाबरी विध्वंस के ऐतिहासिक मोड़ पर हमेशा के लिए बदल गयी हिंदी पत्रकारिता के चरित्र से कहीं ज्यादा, यह ख़बर राम मंदिर आंदोलन के साथ दैनिक जागरण की कारोबारी सफलता के नत्थी होने की कहानी कहती है जिसको लेकर शायद ही किसी को कोई शंका हो। उससे भी कहीं बढ़कर, यह ख़बर उस छुपे या अधढंके पक्ष को तलाशने का हमें एक रास्ता देती है जिस पर आज तक ढंग से कभी बात नहीं हुई: स्वतंत्र भारत में किये गये सबसे बड़े सामाजिक-धार्मिक अपराध में प्रशासनिक सेवा के राजपत्रित अधिकारियों की संलिप्त्ता।

1950 से लेकर 1984 तक कोई 34 साल राम मंदिर का मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ा रहा क्योंकि न मुकदमे से जुड़े पक्षकारों को कोई चिंता थी और न ही राजनीतिक दलों को। 1950 से पहले चुनावी राजनीति ने अयोध्या को कायदे से पहली बार गरम किया था जब 22-23 दिसम्बर, 1949 की दरम्यानी रात 'भये प्रकट कृपाला' वाला कांड हुआ। इस कांड के दौरान वहां के जिलाधीश रहे के.के. नैयर त्यायगपत्र देने के बाद फैज़ाबाद में ही बस गये और उन्होंने भारतीय जनसंघ के टिकट पर फैजाबाद, गोंडा और बहराइच से अपनी पत्नीे, ड्राइवर और चपरासी तक को विधायकी व सांसदी का चुनाव जितवा दिया। यह तथ्य बाबरी विध्वंस के वक्त फैज़ाबाद के एसएसपी रहे डी.बी. राय की लिखी पुस्तक 'अयोध्या: 6 दिसंबर का सत्य' में दर्ज है। ऐसा नहीं है कि राय ने यह तथ्य उजागर करके अपने कार्यकाल में हुई त्रासदी में अपनी किसी भूमिका से खुद को बरी कर लिया हो। राय जब सेवा से निवृत्त हुए, तो वे भी सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़े और दो बार जीते। भाजपा ने जब तीसरी बार उनका टिकट काट दिया तो वे निर्दल लड़े और हार गये। यहा तथ्य गिनाते हुए वयोवृद्ध पत्रकार शीतला सिंह लिखते हैं कि 'मस्जिद गिराने में वे लगभग उसी भूमिका में थे जिसमें कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हो सकता था।'

फैज़ाबाद के यशस्वी अख़बार 'जनमोर्चा' के संस्थापक शीतला सिंह से ज्यादा प्रामाणिक व्यक्ति फिलहाल कोई इस दुनिया में जीवित नहीं है जो सात दशक की इस लंबी कहानी का प्रत्यक्ष गवाह और किरदार रहा हो। ठीक दो साल पहले 'अयोध्या का सच' नाम से लिखी अपनी पुस्तक में 1949 और उसके बाद 1989 से 1992 के दरम्यानी वर्षों में अयोध्या के प्रशासन में शामिल अहम किरदारों की भूमिका पर उन्होंने कुछ प्रसंग शामिल किये हैं। इन प्रसंगों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जब-जब राजनीति ने अपने फायदे के लिए धर्म में हस्तक्षेप किया है, तब-तब प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्कालीन राजनीति के साथ खुद को नत्थी करके अपना भविष्य सुरक्षित किया है। आज़ाद भारत में नौकरशाही के इतिहास पर पता नहीं कोई काम हुआ है या नहीं, लेकिन आज़ादी के ठीक बाद गरमायी अयोध्या के प्रशासनिक मुखिया का राजनेता और जनप्रतिनिधि बन जाना इस बात की ताकीद करता है कि संभवत: ब्यू्रोक्रेसी के राजनीतिकरण के शुरुआती अध्यायों में यह घटना रही होगी। काफी बाद में नैयर की पत्नी चौधरी चरण सिंह की संविद सरकार में मंत्री भी रही थीं। विडम्बना यह है कि 1949 हो या 1989, राम मंदिर के मुद्दे पर अयोध्या को गरमाने का काम भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने किया था।

नैयर और राय की तरह रामशरण श्रीवास्तव ने राजनीति की राह तो नहीं पकड़ी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी ही रहे क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत सेवक समाज की प्रदेश शाखा का अध्यक्ष बना दिया ('अयोध्या: 6 दिसंबर का सत्य', डी.बी. राय)। ऐसा नहीं है कि संविधान की कसम खाये इन प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी धार्मिक या राजनीतिक आस्था नौकरी से रिटायर होने के बाद जाहिर करके राजनैतिक दल का दिया प्रसाद ग्रहण किया। इन्होंने नौकरी में रहते हुए राजनीतिक दलों के घोषित एजेंट के रूप में काम किया, न कि जनता के 'माई-बाप' के रूप में (जो प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण में सिखाया जाता है)।

शीतला सिंह लिखते हैं: 'मुझे एक घटना स्मरण आती है जब शिलान्यास कार्यक्रम के पहले जिला अधिकारी रामशरण श्रीवास्तव ने मुझे अपने निवास पर बुलाया था और कहा था कि शीतला सिंह जी मंदिर बन जाने दीजिए। हम यहां हैं, सब ठीक कर लेंगे।'

'ठीक करना' को दरअसल सत्ता के हिसाब से माहौल को निर्मित करना समझा जाना चाहिए। इसी पुस्तक में शीतला जी बताते हैं कि 1990 में हुए शिलान्यास का रास्ता कानूनी रूप से कैसे श्रीवास्तव ने ही साफ़ किया था जब शिलान्यास की पूर्व संध्या पर उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि प्रस्तावित स्थल 586 का हिस्सा हो सकता है चूंकि वह अविवादित क्षेत्र है। शीतला जी लिखते हैं:

'मैंने उनसे पूछा कि विहिप के प्रस्तावित मॉडल के अनुसार यह स्थल तो बीच में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केवल शिलान्यास होना था, अभी मंदिर थोड़े ही बनना है।'

अब मंदिर बनने का रास्ता साफ़ हो गया है तो श्रीवास्तव के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है: 'मंदिर के भूमि पूजन को लेकर मुझसे ज्यादा खुश भला कौन हो सकता है... पांच अगस्त को घर पर ही दिवाली मनाऊंगा और वह मेरे लिए जीवन का सबसे अविस्मरणीय पल होगा।'

राजनीतिक दल अपने वफादार कारकूनों को कभी नहीं भूलते। ख़बर के मुताबिक श्रीवास्तव को समारोह के लिए बुलावा आया है। जिन परिजनों की ओर से यह खबर मेरे पास आयी, वे हर्षोल्लास में हैं कि मोदीजी ने डीएम साहब को फोन करके बुलाया है। केवल एक व्यक्ति की संवैधानिक मर्यादाहीनता ने उसके समूचे कुनबे से मर्यादा का बोध गायब कर दिया है। डीएम साहब के खानदानी और परिजन इस बात को भूल गये हैं कि यह देश संविधान से चलता है। उनके लिए डीएम साहब अब अमर चित्र कथा के पात्र हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने जो 'साहस' और 'ईमानदारी' से काम किया, उसका फल अब उन्हें मिल रहा है जब सत्ताोशीर्ष से न्योता आया है।

इस घटना में देखिए, किस तरह वक्त के साथ शब्दोंं के मायने बदल जाते हैं। एक कृत्य जो आज से 28-30 साल पहले असंवैधानिक अपराध था, वह कैसे आज पूरी बेशर्मी से राजकीय गौरव और सामाजिक-परिवारी प्रतिष्ठा का बायस बन गया है। नैयर, राय और श्रीवास्तव सत्तर साल के भारतीय लोकतंत्र की निराशाजनक पटकथा के वे किरदार हैं जो राजनीतिक सत्ता के समक्ष अपनी निजी व पेशेवर निष्ठा और मर्यादा को अगर बनाये रखते, तो बहुत संभव है कि उनके सामाजिक और परिवारी दायरे में आने वाले लोगों के जीवन-मूल्य कुछ और होते। ये जीवन-मूल्य इस देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़़ कर समाज को और मजबूत बनाते। ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र अपनी भ्रूण अवस्था में ही बूढ़ा, बौना और विकलांग हो गया। कुआं खुदते ही उसमें भांग पड़ गयी। पानी बाद में भरा। नतीजा?

आज सत्तर साल बाद, संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष इस देश में, जनता के बहुमत से चुना गया प्रधानसेवक, न्यायपालिका के शीर्ष से अनुमोदित बहुसंख्यकों के एक धार्मिक आयोजन में, राजकीय अतिथि बनकर जा रहा है। जनता ताली बजा रही है क्योंकि उसके ओपिनियन लीडर्स, उसकी चेतना के रखवाले डीएम साहबों ने खुद अपने उदाहरण से दिखाया है कि यही सही है।

काश! निम्न मध्यवर्गीय व गरीब परिवारों से निकलने वाले गुदड़ी के ये लाल अगर आज भी सोच लेते कि उन्होंने पहले पहल प्रशासनिक अधिकारी बनना क्यों चुना था और अपने आचरण व उदाहरण से इन्होंने अपने इर्द-गिर्द कैसा समाज बना दिया है जो ज़हर को दवा समझ के निगले जा रहा है, तो एक बार को ज़रूर इनकी गरदन झुक जाती। आंख में शर्म का पानी उतर आता है और ये खुद से पूछते, 'काबा किस मुंह से जाओगे, ग़ालिब?'