- Home

- /

- जनज्वार विशेष

- /

- विशेष लेख : विद्रोह...

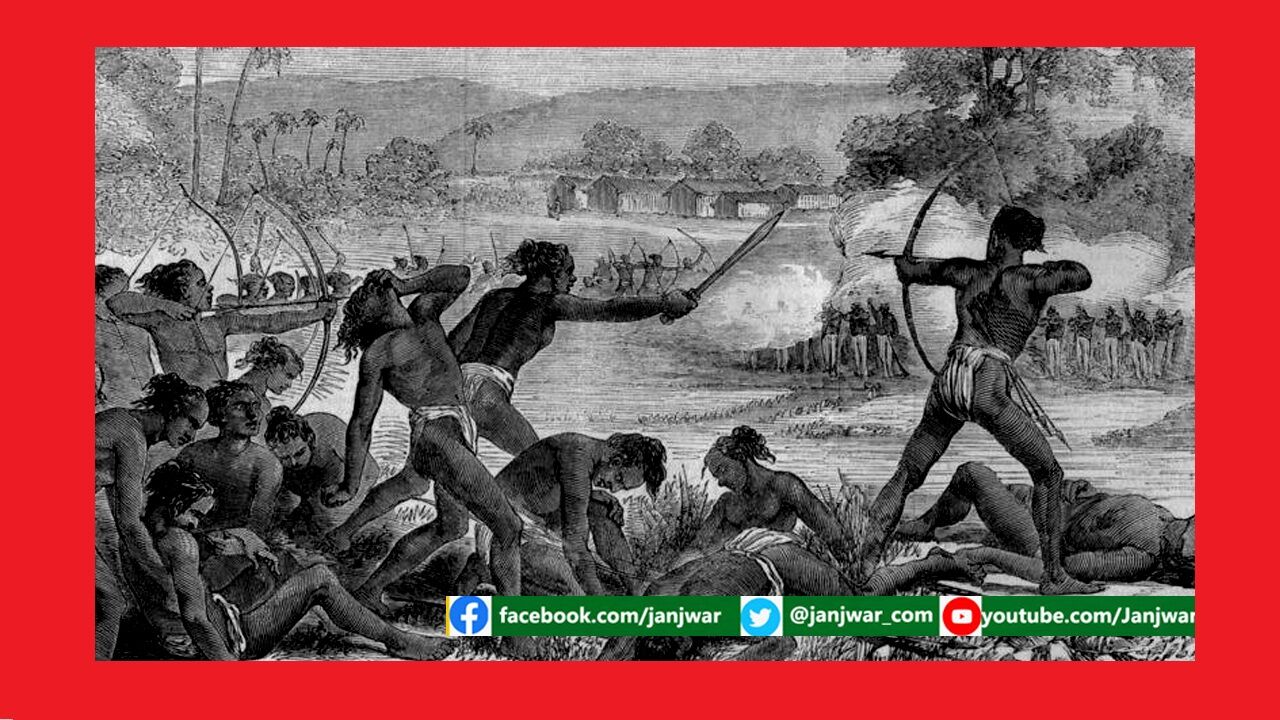

(अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है "हूल दिवस")

हूल दिवस पर मनीष भट्ट मनु का लेख

जनज्वार। प्रसिद्ध सांस्कृतिक समालोचक मैथ्थू आरनॉल्ड ने लिखा है 'poetry is, at bottom a criticism of life' अर्थात् - कविता अपने मूल रूप मे जीवन की आलोचना है। यहां आलोचना को शब्दश: लिए लाने से शायद मर्म तक नहीं पहुंचा जा सके। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक, पूंजीवादी और व्यवस्थागत अन्याय के विरुद्ध स्वर बुलंद करना ही कविता है। कविता साहित्य की ही एक विद्या है। साहित्य का प्राथमिक लक्ष्य ही समय और समाज की स्थिति को जस का तस प्रस्तुत करना रहा है। उसकी यही खूबी उसे इतिहास में भी जगह दिलाती है।

कुछ ऐसा ही आदिवासी समाज से आने वाले कवयित्रियां कर रही हैं। एक ऐसे दौर में जब यह समाज विस्थापन और शासकीय दमन के दौर से गुजर रहा है, वे अपनी कविताओं में विद्रोह रच रही हैं।

बिना शक यह स्वीकारा जा सकता है कि आदिवासी समाज साहित्य की प्रेरणा अपने नायकों से लेता है। इस समाज में अपने हकों, अधिकारों और अस्तित्व की लड़ाई के लिए किए जाने वाले विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है। बिरसा मुंडा, सिद्धो, कान्हो, जबरा पहाड़िया, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, कालिबाई जैसे क्रांतिकारियों की एक पूरी फेहरिस्त हैं। इनसे प्रेरणा लेने वाला यह साहित्य एक लंबे समय तक मौखिक / वाचिक तौर पर अपने आप को निखारते चले आया है।

वर्तमान में हम इस समाज की कुछ पीढ़ियों के लिखित साहित्य को भी पढ़ रहे हैं। इनका मौखिक / वाचिक साहित्य जहां मूलतः प्रतिरोध के स्वर बुलंद करता रहा है, वहीं लिखित साहित्य में अपनी पहचान खोने की पीड़ा, विस्थापन का दंश और जल, जंगल, जमीन को स्पष्ट तौर पर महसूस किया जा सकता है। परंपरागत रूप से यह समाज लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखता। यहां महिलाओं ने खेत और जंगल में मेहनत भी की है और अन्याय व अत्याचार का विरोध भी।

अपने लिखित स्वरूप में आदिवासी साहित्य अधिकतर गीत और कविता के माध्यम से ही हम सबके सामने आया है। इस समाज की कई महिलाएं कविताओं में विद्रोह रच रही हैं। इनकी कविताएं इस समाज को एक अलग नजरिए से प्रस्तुत करती हैं।

यह भी एक संयोग है कि अधिकांश कविताएं झारखंड की महिला कवयित्रियों द्वारा लिखी गई हैं। झारखंड ही वह राज्य था, जिसके बनने के बाद आदिवासी स्वशासन के साकार होने की उम्मीद की गई थी। मगर हालातों में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। इस पर सरिता बड़ाईक लिखती हैं;

झारखंड के सपनों को करने के लिए साकार,

जिसने छोड़ा अपना जमीन अधिकार,

उन्हीं को नक्शे से मिटाने की साजिश,

बहुमंजिला इमारतों में सियासी दांव पेंच, लेन देन,

रिंग रोड और पावर प्लांट के नाम पर जमीनों की लूट,

योजनाओं के नाम पर जमीनों की भूख ...

विकास की बेतरतीब योजनाओं का सर्वाधिक खामियाजा आदिवासी समाज उठा रहा है। वह न चाहते हुए भी अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है। उसे डर है कि आने वाले समय मे कहीं वह सब खो न जाए जो उसकी पहचान रही है। इसे बंदना टेटे कुछ इस तरह अभिव्यक्त करती हैं;

तुम्हारे विकास का गणित,

मेरी समझ में नहीं आता,

मेरी आंखें वर्तमान के अंधेरे में,

कुछ ढूंढती रह जाती हैं,

और मेरे पांव टिकने की जगह ढूंढते ...

पहचान खोने का डर निर्मला पुतुल को भी। उसे अभिव्यक्त करते हुए वे लिखती हैं;

सन्थाल परगना,

अब नहीं रह गया संथाल परगना,

बहुत कम बचे रह गए हैं,

अपनी भाषा और वेशभूषा में यहां के लोग,

ग्रेस कुजूर आदिवासी क्षेत्रों में विकास के नाम पर उजाड़े जा रहे प्राकृतिक संसाधनों से आहत नजर आती हैं। साहित्य के माध्यम से इसका विरोध करने का आव्हान करते हुए वे कहती हैं;

धरती उजड़ी,

जंगल उजड़े,

रह गया क्या शेष,

झाडियां हो गईं कमान,

सब बिरवे तीर

देखना बाकी है,

कलम को तीर होने दो ...

बिना सहमति लिए उनके निवास क्षेत्र में विकास योजनाएं लाए जाने का विरोध कर रहे आदिवासियों को देष विरोधी कहा जाने पर भी इन कवयित्रियों की प्रतिक्रिया कविताओं में मौजूद है। वे अपने आस पास के प्राकृतिक संसाधनों को ही देष मानती हैं। गायत्रीबाला पंडा लिखती हैं,

हमारे लिए देश कहने पर,

केवड़ा, तेंदू, साल, महुवा,

हमारे लिए देश कहने पर,

झरने का पानी, डूमा, डूँगर,

हमारे लिए देश कहने पर,

पेड़ का कोटर, जड़ी मूली, कुरई के फूल...

रोजगार के लिए पलायन और प्रकृति से दूर होते शहरों से भी यह कवयित्रियां परिचित हैं। ज्योति लकड़ा लिखती हैं;

अब्बू की निस्तेज आंखों में हिम्मत से झांकते हुए बोली,

चलो अब्बू अब चलते हैं यहाँ से,

काफी जगह है वहाँ,

वहाँ की मिट्टी जिंदा हैं,

जिंदा हैं बुआ ताई ताऊ,

कह उसने,

पिता को बैठाया साईकल पर,

और,

चल दिए वहाँ से...

आदिवासी अपने पुरखों की स्मृति में जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ तक पहुच जाते हैं। मौखिक / वाचिक साहित्य में यह संबंध अक्सर दिखाई पड़ता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जोराम यालाम नाबाम लिखती हैं;

ओह मेरे बच्चे,

पाँव जरा धीरे रखना,

मिट्टी नहीं,

हमारे पूर्वज हैं यह...

इसी जुड़ाव को आगे बढ़ाती हैं जमुना बीनी। अपनी जड़ों से कट जाने की पीड़ा के प्रति सतर्क करते हुए वे लिखती हैं,

नातों रिश्तों के जहान में,

एक नाता और भी है,

नता मिट्टी का,

और रिश्तों के टूटन में,

जो दर्द होता है,

मिट्टी से उखड़ने का दर्द भी,

बहुत तेज होता है ...

आदिवासी समाज की समस्याओं पर सरकार द्वारा अपनाए गए ढुलमुल रवैये से भी ये नाराज लगती हैं। साथ ही इस समाज के अपनी जगह बचाने को लकर जारी संघर्षों को दबाने में बल प्रयोग से भी। जसिंता केरकट्टा लिखती हैं;

जैसे कोई खौफनाक आवाज,

हर आदमी के पीछे,

गरदन पर बंदूक की नोक टिकाए,

गूंजी हो अभी अभी,

जो जहां खड़ा है रूक जाए वही,

सावधान की मुद्रा में...

(लेखक भोपाल में निवासरत अधिवक्ता हैं। लंबे अरसे तक सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर लिखते रहे है। वर्तमान में आदिवासी समाज, सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में कार्य कर रहे हैं।)